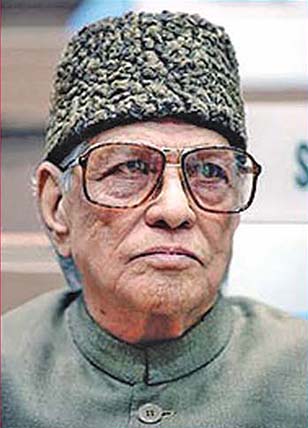

इऩ्कलाबी शायर मजरूह सुल्तानपुरी के अनसुने किस्से

एक मुशायरे के सिलसिले में मजरुह सुल्तानपुरी मेरठ में थे और शमीम जयपुरी के आग्रह पर पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन के निवास पर ठहरे हुए थे, विशेषकर इसलिए भी क्योंकि उनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी भी अपने मेरठ प्रवास के दौरान हकीम साहब के घर पर ही रुकते थे। मजरुह से मिलने के लिए शहर के अनेक कवि व शायर आये हुए थे। चूंकि एक शायर का सबसे अच्छा परिचय उसका कलाम (शायरी) होता है, इसलिए मजरुह उनसे बारी बारी उनके शेर सुन रहे थे। जिस वक्त अभय कुमार ‘अभय’ अपनी ़गज़ल सुना रहे थे तो अचानक हकीम साहब कमरे में आकर बोले, ‘यह सुनना-सुनाना छोड़िये और तुरंत मेरे साथ चलें, ज़िलाधिकारी ने बुलाया है।’ इस हस्तक्षेप पर मजरुह को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने मेज़बान को ही डांटते हुए कहा, ‘आपको तमीज़ नहीं है, एक शायर अपनी ़गज़ल सुना रहा है और आप ज़िलाधिकारी की चाटुकारिता में मुझे ले जाने की रट लगाये हुए हैं। जाइये, मुझे कहीं नहीं जाना।’ और वह नहीं गये बल्कि अभय व अन्य शायरों से उनका कलाम सुनते रहे। ऐसे थे मजरुह, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने वाले।

हालांकि मजरुह ने फिल्मोद्योग में रहते हुए न केवल ख़ुद को मज़बूती से स्थापित किया कि नाम, शुहरत व पैसा सब कमाये, लेकिन दिल से वह हमेशा ही शायर रहे। परम्परागत दृष्टि से उर्दू शायरी का फोकस जीवन, प्रेम व रोमांस पर रहा है, लेकिन मजरुह का मिज़ाज इंकलाबी था, वह हमेशा परम्पराओं की ज़ंजीरों को तोड़ने की बात करते थे- ‘देख ज़िन्दा से परे रंगे-चमन जोशे-बहार/रक्स करना है तो पांव की ज़ंजीर न देख।’ (ज़िन्दा = जेल, बंधन; रक्स = नृत्य)

मजरुह प्रगतीशील आंदोलन से जुड़े हुए थे और कट्टर वामपंथी थे। उन्होंने आज़ादी से पहले जितना अंग्रेज़ शासकों का विरोध किया उतना ही आज़ादी के बाद कांग्रेस, विशेषकर जवाहरलाल नेहरु की नीतियों का भी विरोध किया था। अपनी एक कविता में उन्होंने नेहरु की तुलना हिटलर से की, जिसके लिए उन्हें 1951 में सलाखों के पीछे भेज दिया गया- ‘अमन का झंडा इस धरती पे/किसने कहा लहराने न पाये/ये भी कोई हिटलर का है चेला/मार ले साथी, जाने न पाये/कॉमनवेल्थ का दास है नेहरु/मार ले साथी जाने न पाये।’ मजरुह से कहा गया कि वह अपनी इस रचना के लिए माफी मांग लें, उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया और नतीजतन दो साल तक वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे, जहां अन्य वामपंथी जैसे एक्टर बलराज सहानी आदि भी उनके साथ बंद थे।

इन कष्टों के बावजूद मजरुह की राजनीति में दिलचस्पी कभी कम न हुई। जब देश में वामपंथी आंदोलन कमज़ोर पड़ा तो उनकी निराशा ने कुछ अति सुंदर काव्य को जन्म दिया- ‘हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा चाक किये हैं हमने अज़ीज़ों चार गरेबान तुमसे ज़्यादा।’ असरार-उल-हसन खां के रूप में मजरुह का जन्म 1 अक्तूबर, 1919 को सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता उन्हें अंग्रेज़ी की तालीम देने के विरोध में थे, इसलिए उन्हें एक मदरसे में धार्मिक शिक्षा हासिल करने के लिए दाख़िल कर दिया गया, जहां वह उर्दू व फारसी भाषाओं के माहिर हो गये और फिर यूनानी मेडिसिन में उन्होंने हकीम की डिग्री भी हासिल की। लेकिन लोगों का जिस्मानी इलाज करने में उनकी दिलचस्पी न थी। वह तो अपने शब्दों से लोगों के दिमागों पर राज करना चाहते थे। इसलिए वह जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गये और अपना तख़ल्लुस मजरुह रख लिया, जिसका अर्थ है घायल व्यक्ति।

फिर जब मुंबई में एक मुशायरे में उन्होंने अपनी ़गज़ल पढ़ी (जब उसने गेसू बिखराए, बादल आये झूम के) तो श्रोताओं में मौजूद फिल्मकार ए.आर. कारदार उससे बहुत प्रभावित हुए। कारदार मुशायरे में इस उद्देश्य से गये थे कि जिगर मुरादाबादी से अपनी फिल्मों में गीत लिखवायेंगे, लेकिन जिगर ने फिल्मों में लिखने से साफ इंकार कर दिया। तब कारदार ने जिगर से कहा कि वह मजरुह से गीत लिखवा दें। हालांकि मजरुह को फिल्मी दुनिया बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन अपने उस्ताद की बात वह न टाल सके और इस तरह उन्होंने फिल्म ‘शाहजहां’ में गीत लिखे, जिसका संगीत नौशाद ने दिया था। के.एल. सहगल ने ‘जब दिल ही टूट गया’ गाया तो मजरुह रातों रात फेमस हो गये। इसके बाद तो मजरुह लगभग छह दशक तक ‘पहला नशा, पहला ख़ुमार’; ‘पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ..’ जैसे सदाबहार गीत लिखते रहे। मजरुह पूर्णत: मौलिक व ईमानदार शायर थे। एक बार एक निर्माता ने उनसे फैज़ अहमद फैज़ की पंक्ति ‘तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है’ को गीत में प्रयोग करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। निर्माता अपनी ज़िद पर कायम रहा तो मजरुह ने फैज़ से लिखित में पंक्ति प्रयोग करने की अनुमति ली और अगर आप फिल्म ‘चिऱाग’ देखेंगे तो उसकी क्रेडिट लाइन में फैज़ को ही इस पंक्ति का श्रेय दिया गया है। एक खास बात यह है कि मजरुह अपने फिल्मी गीतों को नौटंकी मानते थे, उन्हें कोई विशेष महत्व नहीं देते थे और इसलिए अपनी शायरी को उनसे एकदम अलग रखते थे। यह सही है कि उनकी शायरी पूर्णत: अदबी है, लेकिन उनके अधिकतर गीत भी उच्चकोटि का साहित्य हैं, भले ही वह उन्हें स्तरीय न समझते हों।

बहरहाल, अपने दशकों लम्बे फिल्मी करियर में मजरुह ने लगभग 350 फिल्मों में गीत लिखे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार भी बने, और अपने गीतों में जो विविधता उन्होंने प्रदर्शित की (रात कली एक ख़्वाब में आये से लेकर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली उन्होंने लिखा) वह कोई अन्य गीतकार अभी तक नहीं पेश कर सका है। मजरुह का निधन मुंबई में 24 मई 2000 को हुआ।

-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर