टी20 वर्ल्ड कप 2026 - USA ने नीदरलैंड को 93 रन से हराया

मंत्री और महिला IPS अफसर में भिड़ंतः विज ने कहा-पुलिस जवान को सस्पेंड करो, SP बोली-मेरी पावर नहीं है

कैथल, 13 फरवरी - हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज और कैथल की एसपी....

-

AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने भारत आएंगे फिनलैंड के प्रधानमंत्री; PM मोदी से होगी अहम द्विपक्षीय बैठक

AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने भारत आएंगे फिनलैंड के प्रधानमंत्री; PM मोदी से होगी अहम द्विपक्षीय बैठक

-

CM रेखा गुप्ता, आशीष सूद और शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल

CM रेखा गुप्ता, आशीष सूद और शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल

-

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बजट पर यूथ सेमिनार में हुए शामिल

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बजट पर यूथ सेमिनार में हुए शामिल

-

2 IAS और 6 PCS अधिकारियों के हुए तबादले

2 IAS और 6 PCS अधिकारियों के हुए तबादले

-

टी20 वर्ल्ड कप 2026 - USA ने नीदरलैंड को दिया 197 रन का लक्ष्य

टी20 वर्ल्ड कप 2026 - USA ने नीदरलैंड को दिया 197 रन का लक्ष्य

-

विजय चौक पर दो कारें आपस में टकराईं

विजय चौक पर दो कारें आपस में टकराईं

प्रयागराज, 13 फरवरी - उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा.....

उत्तर प्रदेश, 13 फरवरी - दौलतपुर गांव में एक दो मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर....

-

आज हम सभी सेवा तीर्थ में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ प्रवेश कर रहे हैं- प्रधानमंत्री मोदी

आज हम सभी सेवा तीर्थ में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ प्रवेश कर रहे हैं- प्रधानमंत्री मोदी

-

खैहरा समेत किसान नेताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से की मुलाकात

-

लोकतंत्र है, अगर लोग अपराध करेंगे तो उसे जेल में जाना है- सम्राट चौधरी

लोकतंत्र है, अगर लोग अपराध करेंगे तो उसे जेल में जाना है- सम्राट चौधरी

-

तस्वीरें साउथ ब्लॉक बिल्डिंग में हुई अंतिम कैबिनेट बैठक की

तस्वीरें साउथ ब्लॉक बिल्डिंग में हुई अंतिम कैबिनेट बैठक की

-

राहुल गांधी ने आज संसद भवन में देश भर के किसान संघों के नेताओं से की मुलाकात

राहुल गांधी ने आज संसद भवन में देश भर के किसान संघों के नेताओं से की मुलाकात

-

पिछले 9 सालों में बहुत कम समय ऐसा था जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई- CM योगी

पिछले 9 सालों में बहुत कम समय ऐसा था जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई- CM योगी

वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 13, फरवरी- आज सुबह-सुबह वाराणसी कोर्ट को बम से.....

सलेम (तमिलनाडु), 13 फरवरी - तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने शुक्रवार को......

-

TVK की चुनाव अभियान बैठक में पार्टी चीफ विजय ने भीड़ से वादा लेने को कहा

TVK की चुनाव अभियान बैठक में पार्टी चीफ विजय ने भीड़ से वादा लेने को कहा

-

केरल में अब छोटे पैमाने पर की जा रही सूरजमुखी की खेती, किसानों को मिल रहा लाभ

केरल में अब छोटे पैमाने पर की जा रही सूरजमुखी की खेती, किसानों को मिल रहा लाभ

-

BJP नेता अश्विनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अस्पताल में मुलाकात की

BJP नेता अश्विनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अस्पताल में मुलाकात की

-

हजारीबाग, झारखंड: हाथियों के उत्पात के कारण एक ही परिवार के चार लोगों समेत 6 लोगों की मौत

हजारीबाग, झारखंड: हाथियों के उत्पात के कारण एक ही परिवार के चार लोगों समेत 6 लोगों की मौत

-

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी का ट्रांसफर

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एडिशनल डायरेक्टर रवि तिवारी का ट्रांसफर

-

राजस्थान: सीकर गणेश्वर तीर्थ धाम के गालव कुंड में सूटकेस में धमाका

पटना: बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और

गुरुग्राम (हरियाणा): शीतला माता मंदिर के पास एक

टी20 वर्ल्ड कप: भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया

नई दिल्ली [भारत], 12 फरवरी - ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा.....

-

शिवरात्रि से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर को लाइटों से सजाया गया

शिवरात्रि से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर को लाइटों से सजाया गया

-

बांग्लादेश के 13वें नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए काउंटिंग शुरू

बांग्लादेश के 13वें नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए काउंटिंग शुरू

-

सदन भारत के संविधान और नियम से चलता है- प्रमोद तिवारी

सदन भारत के संविधान और नियम से चलता है- प्रमोद तिवारी

-

टी20 वर्ल्ड कप: नामीबिया ने टॉस जीता, भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया

टी20 वर्ल्ड कप: नामीबिया ने टॉस जीता, भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया

-

Bangladesh Election 2026: वोटों की गिनती में जुटे कर्मचारी

-

Bangladesh Chunav 2026: जमात की समर्थकों से डटे रहने की अपील

बांग्लादेश में आज नई सरकार के लिए वोटिंग

बांग्लादेश के खुलना सदर इलाके के आलिया..

-

दूरदर्शन की मशहूर एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

दूरदर्शन की मशहूर एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

-

लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

-

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से की मुलाकात

-

Bangladesh Elections 2026: रमजान से पहले सत्ता ट्रांसफर कर दी जाएगी:आसिफ नजरुल

-

CM रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

CM रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

-

बांग्लादेश चुनाव 2026: वोटिंग के बीच जमात चीफ शफीक का बड़ा बयान

बांग्लादेश के राजशाही जिले में दोपहर 2:00 बजे तक 46.16 परसेंट वोटिंग...

Raveena tandon at juhu

-

मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच अनौपचारिक मुलाकात

मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच अनौपचारिक मुलाकात

-

सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स फिल्म "घुसखोर पंडित" के मेकर्स को टाइटल बदलने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स फिल्म "घुसखोर पंडित" के मेकर्स को टाइटल बदलने के दिए निर्देश

-

सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी - सूत्र

सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी - सूत्र

-

हरभजन सिंह ने केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से की मुलाकात, अमृतसर एयरपोर्ट के विस्तार की मांग की

हरभजन सिंह ने केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से की मुलाकात, अमृतसर एयरपोर्ट के विस्तार की मांग की

-

नए कानूनों के खिलाफ भारत बंद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में असर

-

Bangladesh Election : बांग्लादेश चुनाव पर अमेरिका की नजर

Bangladesh Election : बांग्लादेश चुनाव पर अमेरिका की नजर

बांग्लादेश में आम चुनाव के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने

-

सुबह 11 बजे तक बांग्लादेश में करीब 15 प्रतिशत मतदान

सुबह 11 बजे तक बांग्लादेश में करीब 15 प्रतिशत मतदान

-

कैप्टन अमरिंदर सिंह , रणिंदर सिंह एक पुराने केस में जल्द ही ED के सामने पेश हो सकते हैं

कैप्टन अमरिंदर सिंह , रणिंदर सिंह एक पुराने केस में जल्द ही ED के सामने पेश हो सकते हैं

-

कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी में बंद का आह्वान लगभग बेअसर

कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी में बंद का आह्वान लगभग बेअसर

-

जम्मू-कश्मीर: दिहाड़ी मज़दूरों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू - सुरिंदर चौधरी (उपमुख्यमंत्री)

जम्मू-कश्मीर: दिहाड़ी मज़दूरों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू - सुरिंदर चौधरी (उपमुख्यमंत्री)

-

निलंबित डी.आई.जी. भुल्लर की ज़मानत पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई आज

निलंबित डी.आई.जी. भुल्लर की ज़मानत पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई आज

-

बांग्लादेश चुनाव: पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने किया मतदान

बांग्लादेश चुनाव: पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने किया मतदान

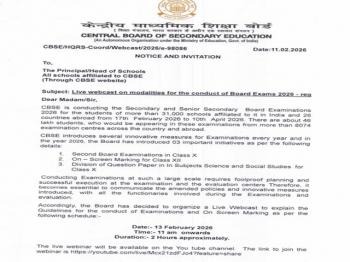

नई दिल्ली, 12 फरवरी - सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने एक...

नई दिल्ली, 12 फरवरी - कार्नेगी इंडिया ने कहा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री...

-

सरकारी बसों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी

सरकारी बसों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी

-

बांग्लादेश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए आज हो रही वोटिंग

बांग्लादेश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए आज हो रही वोटिंग

-

15वें वित्त आयोग ने पहले ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कर दिया था कम - जयराम ठाकुर

15वें वित्त आयोग ने पहले ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कर दिया था कम - जयराम ठाकुर

-

अमेरिका अब दुनिया में नंबर वन एनर्जी प्रोड्यूसर है - US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका अब दुनिया में नंबर वन एनर्जी प्रोड्यूसर है - US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप

-

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की टक्कर, दो लोगों की मौ.त

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की टक्कर, दो लोगों की मौ.त

-

कई ट्रेड यूनियनों ने आज देश भर में किया हड़ताल का आह्वान

कई ट्रेड यूनियनों ने आज देश भर में किया हड़ताल का आह्वान

नई दिल्ली, 12 फरवरी - इलेक्शन कमीशन ने 10 फरवरी को असम की...

माणिक मोती

-

T20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 ओवर के बाद इंग्लैंड 31/0

T20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 ओवर के बाद इंग्लैंड 31/0

-

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का दिया टारगेट

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का दिया टारगेट

-

वित्त मंत्री ने एक-एक आंकड़ें के साथ विपक्ष को जवाब दिया है - रवनीत बिट्टू

वित्त मंत्री ने एक-एक आंकड़ें के साथ विपक्ष को जवाब दिया है - रवनीत बिट्टू

-

बजट में सरकार ने किसान को दरकिनार करने का काम किया - दीपेंद्र हुड्डा

बजट में सरकार ने किसान को दरकिनार करने का काम किया - दीपेंद्र हुड्डा

-

टी20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज का इंग्लैंड के खिलाफ 14 ओवर के बाद 127/4

टी20 वर्ल्ड कप 2026 - वेस्टइंडीज का इंग्लैंड के खिलाफ 14 ओवर के बाद 127/4

-

बांग्लादेश: ढाका में 1,400 पोलिंग स्टेशन हाई-रिस्क

बांग्लादेश: ढाका में 1,400 पोलिंग स्टेशन हाई-रिस्क

दिल्ली, 11 फरवरी - लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर...

नई दिल्ली, 11 फरवरी - एपस्टीन फाइल्स के बारे में लोकसभा LoP राहुल गांधी...

-

गोवा में SIR से जुड़ी वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 21 फरवरी को - चुनाव आयोग

गोवा में SIR से जुड़ी वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 21 फरवरी को - चुनाव आयोग

-

थाईलैंड में गोलीबारी: पूर्व पुलिस अधिकारी ने डेकेयर में 22 बच्चों सहित 34 लोगों की ह.त्या

थाईलैंड में गोलीबारी: पूर्व पुलिस अधिकारी ने डेकेयर में 22 बच्चों सहित 34 लोगों की ह.त्या

-

चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाएगा चुनाव आयोग

चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाएगा चुनाव आयोग

-

विभिन्न मांगों को लेकर संगठनों द्वारा कल भारत बंद का आह्वान

विभिन्न मांगों को लेकर संगठनों द्वारा कल भारत बंद का आह्वान

-

राहुल गांधी के बचाव में उतरे मनोज झा

राहुल गांधी के बचाव में उतरे मनोज झा

-

9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है:योगी आदित्यनाथ

9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है:योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली, 11 फरवरी - लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज...

उस्मानपुर में असद गिरोह के तीन बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

उस्मानपुर में असद गिरोह के तीन बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बांग्लादेश में बीएनपी की जीत, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई

बांग्लादेश में बीएनपी की जीत, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई कई दिशाओं में बदल रहा है मौसम का मिजाज

कई दिशाओं में बदल रहा है मौसम का मिजाज  माणिक मोती

माणिक मोती