नई दिल्ली, 26 फरवरी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन...

नई दिल्ली, 26 फरवरी- गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब का दौरा...

-

सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की

सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की

-

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले

-

IYC AI समिट विरोध मामला: शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी की ज़ब्त

IYC AI समिट विरोध मामला: शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी की ज़ब्त

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

मनी लॉन्ड्रिंग केस

ED ने अनिल अंबानी का 3,716 करोड़ रुपये का घर 'अबोड' किया कुर्क

मनी लॉन्ड्रिंग केस

ED ने अनिल अंबानी का 3,716 करोड़ रुपये का घर 'अबोड' किया कुर्क

-

टी20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया

T20 वर्ल्ड कप - सुपर 8 - न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 18 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 100/7

जेरूसलम (इज़राइल), 25 फरवरी - इज़राइल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...

-

कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

-

लाल किले के बाहर बम धमाके की साज़िश के सिलसिले में 2 और आतंकवादी गिरफ्तार

-

T20 वर्ल्ड कप - सुपर 8 - न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 17/2

-

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी

-

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कीं मीटिंग

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कीं मीटिंग

-

टी20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - न्यूज़ीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का दिया टारगेट

टी20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - न्यूज़ीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का दिया टारगेट

T20 वर्ल्ड कप - सुपर 8 - श्रीलंका के खिलाफ 18 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 135/6

T20 वर्ल्ड कप - सुपर 8 - न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका 16 ओवर के बाद 93/6

-

महलां का फौजी जवान गुरप्रीत सिंह मणिपुर में शहीद

महलां का फौजी जवान गुरप्रीत सिंह मणिपुर में शहीद

-

UK ने डिजिटल ट्रैवल सिस्टम लागू किया

भारतीयों के लिए ई-वीज़ा ज़रूरी

UK ने डिजिटल ट्रैवल सिस्टम लागू किया

भारतीयों के लिए ई-वीज़ा ज़रूरी

-

सरकारी कर्मचारी ने ससुराल वालों से परेशान होकर निगला ज़हर, मौत

सरकारी कर्मचारी ने ससुराल वालों से परेशान होकर निगला ज़हर, मौत

-

गोवा: अरविंद केजरीवाल ने आज़ाद मैदान में विरोध-प्रदर्शन का किया समर्थन

गोवा: अरविंद केजरीवाल ने आज़ाद मैदान में विरोध-प्रदर्शन का किया समर्थन

-

अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए

अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए

-

एएआईबी, डीजीसीए टीमों ने चतरा एयर एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल की जांच की; सबूत जुटाए

एएआईबी, डीजीसीए टीमों ने चतरा एयर एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल की जांच की; सबूत जुटाए

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर जवाब...

नई दिल्ली, 25 फरवरी - पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली बम ब्लास्ट...

-

एनसीईआरटी ने आठवीं सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को बिक्री से हटाया

एनसीईआरटी ने आठवीं सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को बिक्री से हटाया

-

यूथ कांग्रेस एआई समिट प्रदर्शन मामला: कोर्ट ने चार आरोपियों की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा

यूथ कांग्रेस एआई समिट प्रदर्शन मामला: कोर्ट ने चार आरोपियों की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा

-

दो दिन के दौरे पर इज़राइल पहुंचे PM मोदी

-

दूसरे देश का बना रोबोट दिखाएंगे तो नाराज़गी स्वाभाविक है - अखिलेश यादव

दूसरे देश का बना रोबोट दिखाएंगे तो नाराज़गी स्वाभाविक है - अखिलेश यादव

-

4 पिस्तौल के साथ 3 युवक गिरफ्तार

4 पिस्तौल के साथ 3 युवक गिरफ्तार

-

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सचिवालय में हंगामा, अधिकारी ने बिल्डिंग से लगाई छलांग

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सचिवालय में हंगामा, अधिकारी ने बिल्डिंग से लगाई छलांग

बक्सर, 25 फरवरी बिहार के बक्सर जिले में एक विवाह समारोह

चंडीगढ़, 25 फरवरी - पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि...

-

किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है - भारत के मुख्य न्यायाधीश

किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है - भारत के मुख्य न्यायाधीश

-

राजस्थान : चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं

राजस्थान : चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं

-

राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए हैं - पीयूष गोयल

राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए हैं - पीयूष गोयल

-

भाकपा के वरिष्ठ नेता नल्लाकन्नू का निधन

भाकपा के वरिष्ठ नेता नल्लाकन्नू का निधन

-

हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन

हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन

-

मक्खू रैली में पहुंचे भगवंत सिंह मान

मक्खू रैली में पहुंचे भगवंत सिंह मान

मकसूदां, 25 फरवरी (सौरव मेहता) - जालंधर में बाल अस्पताल के

मेदिनीनगर, 25 फरवरी झारखंड के पलामू जिले के एक विशेष ..

-

बंगाल में अंतिम मतदाता सूची सामने आने से पहले हो सकती है चुनाव तारीखों की घोषणा

बंगाल में अंतिम मतदाता सूची सामने आने से पहले हो सकती है चुनाव तारीखों की घोषणा

-

जम्मू में उपमुख्यमंत्री के भाई के आवास पर एसीबी की छापेमारी

-

झारखंड के पाकुड़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक परिवार के तीन लोगों की मौत

झारखंड के पाकुड़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक परिवार के तीन लोगों की मौत

-

दिल्ली में पत्नी और तीन मासूम बेटियों की निर्मम हत्या

दिल्ली में पत्नी और तीन मासूम बेटियों की निर्मम हत्या

-

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में गजानन महाराज मंदिर गईं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में गजानन महाराज मंदिर गईं

-

NCERT: 8वीं की किताब में बड़ा बदलाव

NCERT: 8वीं की किताब में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, 25 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को दो दिन के इज़राइल..

गुरदासपुर, 25 फरवरी (अशोक कुमार/गुरप्रताप सिंह)- गुरदासपुर के

-

खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में पुलिस पर हमला,छह जवान और एक नागरिक की मौत

खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में पुलिस पर हमला,छह जवान और एक नागरिक की मौत

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ 'बदतमीज़ी' के आरोप में यूनिवर्सिटी के VC को हटाया गया

कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ 'बदतमीज़ी' के आरोप में यूनिवर्सिटी के VC को हटाया गया

-

पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड

कप्तान हैरी ब्रूक का शानदार शतक

पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड

कप्तान हैरी ब्रूक का शानदार शतक

-

पुलिस चौकी में कर्मचारियों की ह.त्या के 3 आरोपियों की हुई पहचान, तीन में से एक गिरफ्तार

-

AI समिट में प्रदर्शन करना देश का अपमान करने वाला था - रामदास अठावले

AI समिट में प्रदर्शन करना देश का अपमान करने वाला था - रामदास अठावले

नई दिल्ली, 24 फरवरी (PTI) - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा...

दिल्ली, 24 फरवरी - रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव...

-

T20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - पाकिस्तान के खिलाफ 6 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 53/3

-

UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तीन दिन बढ़ाई

UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तीन दिन बढ़ाई

-

T20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 18/2

-

यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में है - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में है - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

-

टी20 वर्ल्ड कप-सुपर 8- पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का दिया टारगेट

टी20 वर्ल्ड कप-सुपर 8- पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का दिया टारगेट

-

Tamannaah Bhatia spotted at Juhu

Tamannaah Bhatia spotted at Juhu

T20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - इंग्लैंड के खिलाफ 17 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 140/5

T20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 - इंग्लैंड के खिलाफ 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 107/3

-

राहुल के बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है - गिरिराज सिंह

राहुल के बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है - गिरिराज सिंह

-

हंस राज हंस और सुखविंदर सिंह 'जहान-ए-खुसरो' के 2026 संस्करण का नेतृत्व करेंगे

हंस राज हंस और सुखविंदर सिंह 'जहान-ए-खुसरो' के 2026 संस्करण का नेतृत्व करेंगे

-

AI समिट केस: उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन

AI समिट केस: उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन

-

RSS प्रमुख मोहन भागवत पठानकोट पहुंचे

RSS प्रमुख मोहन भागवत पठानकोट पहुंचे

-

CM माणिक साहा ने अधिकारियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित

CM माणिक साहा ने अधिकारियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित

-

बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल के दो खास सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार

बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल के दो खास सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार

अयोध्या, उत्तर प्रदेश, 24 फरवरी - रमजान और होली के दृष्टिगत खाद्य विभाग अलर्ट पर....

होशियारपुर, 24 फरवरी (PTI) – पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार...

-

बड़ा खुलासा, सुनियोजित साजिश के तहत हुआ हंगामा, कई राज्यों से जुड़े तार; आठ गिरफ्तार

बड़ा खुलासा, सुनियोजित साजिश के तहत हुआ हंगामा, कई राज्यों से जुड़े तार; आठ गिरफ्तार

-

समाना में विरोध प्रदर्शन में जा रहे भाना सिद्धू समेत 50 नेता गिरफ्तार

समाना में विरोध प्रदर्शन में जा रहे भाना सिद्धू समेत 50 नेता गिरफ्तार

-

सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को माथे पर मारी गोली, मौ.त

सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को माथे पर मारी गोली, मौ.त

-

क्या शांति से प्रोटेस्ट करना गलत है? - उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने पर सुप्रिया श्रीनेत

क्या शांति से प्रोटेस्ट करना गलत है? - उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने पर सुप्रिया श्रीनेत

-

अमृतसर शहर के युवा को-पायलट स्वराजदीप सिंह की एयर एंबुलेंस हादसे में मौ.त

-

युद्ध का फैसला प्रधानमंत्री करते हैं - राहुल गांधी

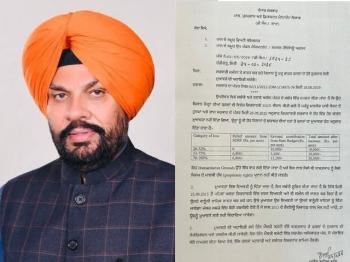

सरकारी ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवज़ा - कुलदीप सिंह धालीवाल

अजनाला, 24 फरवरी (गुरप्रीत सिंह ढिल्लों) - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में कल हुई पंजाब कैबिनेट.....

नई दिल्ली, 24 फरवरी - इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब...

-

केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया

केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया

-

हैदराबाद: घर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के मिले शव

हैदराबाद: घर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के मिले शव

-

अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की मुलाकात

अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से की मुलाकात

-

आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी - मुख्यमंत्री पंजाब

आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी - मुख्यमंत्री पंजाब

-

शिरोमणि कमेटी ने पांचवें गुरु के शहीदी पर्व के मौके पर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं से मांगे पासपोर्ट

-

मोगा फायरिंग: पुलिस ने 3 शूटर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया

मोगा फायरिंग: पुलिस ने 3 शूटर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया

तिरुवनंतपुरम (केरल), 24 फरवरी - IYC चीफ उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस......