दिल्ली, 14 मार्च - भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स...

दिल्ली, 14 मार्च - दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ओडिशा पर्व 2026 में शामिल...

-

हर पार्टी को गठबंधन पर फैसला करने का हक है : सुखबीर सिंह बादल

हर पार्टी को गठबंधन पर फैसला करने का हक है : सुखबीर सिंह बादल

-

भारत महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में हारा, लेकिन विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया

भारत महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में हारा, लेकिन विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया

-

मध्य पूर्व संकट: दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक घायल

मध्य पूर्व संकट: दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक घायल

-

LPG संकट: इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक बर्नर की बिक्री में उछाल

LPG संकट: इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक बर्नर की बिक्री में उछाल

-

2 और भारतीय जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुज़रे, 22 स्टैंडबाय पर

2 और भारतीय जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुज़रे, 22 स्टैंडबाय पर

-

228 करोड़ का 'बैंक फ्रॉड': CBI ने अनिल अंबानी के बेटे से दूसरे दिन भी पूछताछ की

228 करोड़ का 'बैंक फ्रॉड': CBI ने अनिल अंबानी के बेटे से दूसरे दिन भी पूछताछ की

नागपुर, 14 मार्च (PTI) - महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार...

गुराया (जालंधर), 14 मार्च - गुराया के पास गांव घारका में एक युवक की...

-

पश्चिम एशिया संघर्ष: पांच भारतीयों की मौत, एक लापता - विदेश मंत्रालय

पश्चिम एशिया संघर्ष: पांच भारतीयों की मौत, एक लापता - विदेश मंत्रालय

-

ड्रोन को रोकने के बाद UAE बंदरगाह पर लगी आग

ड्रोन को रोकने के बाद UAE बंदरगाह पर लगी आग

-

इनोवा-मोटरसाइकिल और टिपर में ज़ोरदार टक्कर, 2 की मौके पर मौत

इनोवा-मोटरसाइकिल और टिपर में ज़ोरदार टक्कर, 2 की मौके पर मौत

-

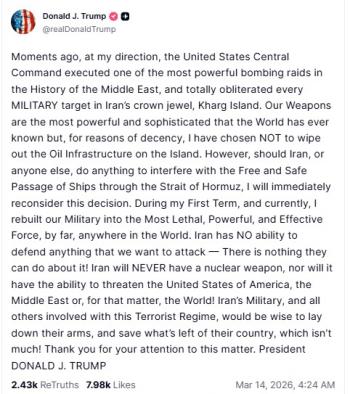

US की स्ट्रेटेजिक आइलैंड पर बमबारी के बाद ट्रंप ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को दी धमकी

US की स्ट्रेटेजिक आइलैंड पर बमबारी के बाद ट्रंप ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को दी धमकी

-

बीजेपी को सबसे पहले अपनी सरकार वाले राज्यों में नशा खत्म करना चाहिए - स्वास्थ्य मंत्री

बीजेपी को सबसे पहले अपनी सरकार वाले राज्यों में नशा खत्म करना चाहिए - स्वास्थ्य मंत्री

-

अमित शाह ने अकाली-भाजपा गठबंधन न होने के दिए संकेत

कहा- हम 2027 में अकेले ही सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव

अमित शाह ने अकाली-भाजपा गठबंधन न होने के दिए संकेत

कहा- हम 2027 में अकेले ही सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव

मोगा, 14 मार्च- मोगा के बाघापुराना इलाके में दिनदहाड़े मारे गए हैप्पी...

मोगा, 14 मार्च- मोगा में BJP की रैली में MP और सीनियर BJP नेता सतनाम सिंह संधू...

-

केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर रवनीत बिट्टू को बताया अपना करीबी दोस्त

केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर रवनीत बिट्टू को बताया अपना करीबी दोस्त

-

2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा! अमित शाह ने दिए संकेत

2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा! अमित शाह ने दिए संकेत

-

मोदी सरकार अपने फ़ायदे के लिए भारत की खेती की कुर्बानी देने को तैयार : राहुल गांधी

मोदी सरकार अपने फ़ायदे के लिए भारत की खेती की कुर्बानी देने को तैयार : राहुल गांधी

-

'शिवालिक' के बाद दूसरा भारतीय जहाज 'नंदा देवी' भी होर्मुज से निकला

'शिवालिक' के बाद दूसरा भारतीय जहाज 'नंदा देवी' भी होर्मुज से निकला

-

गृह मंत्री अमित शाह मोगा रैली में पहुंचे

गृह मंत्री अमित शाह मोगा रैली में पहुंचे

-

आज है अभिनेता Aamir Khan का जन्मदिन, आप भी दें शुभकामनाएं

आज है अभिनेता Aamir Khan का जन्मदिन, आप भी दें शुभकामनाएं

सोनम वांगचुक जल्द जेल से होंगे रिहा

नई दिल्ली, 14 मार्च - आज मोगा में एक रैली को संबोधित करने आ रहे गृह मंत्री....

-

ईरान जंग शुरू होने के बाद 40% तक बढ़े कच्चे तेल के दाम

ईरान जंग शुरू होने के बाद 40% तक बढ़े कच्चे तेल के दाम

-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर में एक जनसभा को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर में एक जनसभा को किया संबोधित

-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग-सिलचर कॉरिडोर का किया भूमि पूजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग-सिलचर कॉरिडोर का किया भूमि पूजन

-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलचर में किया गया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलचर में किया गया स्वागत

-

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में ली शपथ

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में ली शपथ

-

असम और बंगाल को पीएम देंगे विकास की बड़ी सौगात, आज 42 हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

असम और बंगाल को पीएम देंगे विकास की बड़ी सौगात, आज 42 हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

वाशिंगटन डी.सी, 14 मार्च - अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया.....

नई दिल्ली, 14 मार्च - ईरान के खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता एब्राहीम जोल्फाघरी.....

-

गैस की किल्लत पर काबू पाने की कोशिश, बठिंडा रिफाइनरी ने बढ़ाया तीन गुना उत्पादन

गैस की किल्लत पर काबू पाने की कोशिश, बठिंडा रिफाइनरी ने बढ़ाया तीन गुना उत्पादन

-

ईरान का सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमला: प्रिंस सुल्तान एयर बेस को बनाया निशाना

ईरान का सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमला: प्रिंस सुल्तान एयर बेस को बनाया निशाना

-

हैदराबाद के टोलीचौकी में एक बिजली पावर स्टेशन के पास स्थित टायर की दुकान में लगी आग

हैदराबाद के टोलीचौकी में एक बिजली पावर स्टेशन के पास स्थित टायर की दुकान में लगी आग

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

LPG की कमी से दिल्ली के स्ट्रीट फूड पर संकट, 40 फीसदी ढाबे-रेहड़ी बंद

LPG की कमी से दिल्ली के स्ट्रीट फूड पर संकट, 40 फीसदी ढाबे-रेहड़ी बंद

-

CM योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात

CM योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात

चंडीगढ़, 13 मार्च- रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल करते हुए, पंजाब सरकार ने 35 तहसीलदारों.....

पणजी, उत्तरी गोवा (गोवा), 13 मार्च - गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने......

-

इंडिगो 14 मार्च से लगाएगा ईंधन अधिभार, टिकट 425 से 2300 रुपये तक होंगे महंगे

इंडिगो 14 मार्च से लगाएगा ईंधन अधिभार, टिकट 425 से 2300 रुपये तक होंगे महंगे

-

PM मोदी ने 19,480 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

PM मोदी ने 19,480 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

-

ईरान पर अमेरिकी-इस्राइली हमलों में अब तक 1,444 की मौत

ईरान पर अमेरिकी-इस्राइली हमलों में अब तक 1,444 की मौत

-

सरकार का दावा- देश में तेल और गैस का संकट नहीं, राज्यों को जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश

सरकार का दावा- देश में तेल और गैस का संकट नहीं, राज्यों को जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश

-

पंजाब में राशन कार्ड होल्डर्स को फिर से मिलेगा मिट्टी का तेल

-

राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन को किया संबोधित

राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन को किया संबोधित

नई दिल्ली, 13 मार्च - पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष और तेल की बढ़ती कीमतों.....

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "मौसम

-

बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह के लिए टटहरी गाने के विवाद में अरेस्ट वारंट जारी

बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह के लिए टटहरी गाने के विवाद में अरेस्ट वारंट जारी

-

पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में आईईडी बम धमाके में छह पुलिसकर्मियों की मौत

-

शबरिमला सोना चोरी मामला: एसआईटी ने तंत्री की जमानत के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

शबरिमला सोना चोरी मामला: एसआईटी ने तंत्री की जमानत के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

-

होर्मुज जलडमरूमध्य से मिल रही अच्छी खबर

होर्मुज जलडमरूमध्य से मिल रही अच्छी खबर

-

सऊदी अरब को दिया पूरा समर्थन, क्राउन प्रिंस से मुलाकात के लिए पहुंचे शहबाज शरीफ

सऊदी अरब को दिया पूरा समर्थन, क्राउन प्रिंस से मुलाकात के लिए पहुंचे शहबाज शरीफ

-

पीएम मोदी का कोकराझार दौरा रद्द, गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री

पीएम मोदी का कोकराझार दौरा रद्द, गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं कर्मचारियों और छात्राओं

मोगा, 13 मार्च - मोगा जिले के मोहल्ला किशनपुरा में एक प्राइवेट

-

UP: रेलवे ट्रैक के पास तीन लाश, युवक और मासूम बच्ची के शव पड़े थे नीचे

UP: रेलवे ट्रैक के पास तीन लाश, युवक और मासूम बच्ची के शव पड़े थे नीचे

-

मिस ग्रेस रिचर्डसन और मिस इंग्लैंड वर्ल्ड मिस शार्लेट ग्रांट आज श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचीं

मिस ग्रेस रिचर्डसन और मिस इंग्लैंड वर्ल्ड मिस शार्लेट ग्रांट आज श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचीं

-

फिर निशाने पर दुबई, धमाके से इमारतें हिलीं और आसमान में छाया धुआं

फिर निशाने पर दुबई, धमाके से इमारतें हिलीं और आसमान में छाया धुआं

-

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 शुरू, मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 शुरू, मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया

-

गुरदासपुर :आवारा कुत्ते ने बच्चे को नोचा

गुरदासपुर :आवारा कुत्ते ने बच्चे को नोचा

-

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नए चेयरमैन बने गगनदीप सिंह काकू आहलूवालिया ,चार्ज संभाला

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नए चेयरमैन बने गगनदीप सिंह काकू आहलूवालिया ,चार्ज संभाला

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक

नई दिल्ली, 13 मार्च : मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में तनाव जारी

-

किसानों का इंतजार आज खत्म 22वीं किस्त होगी जारी

किसानों का इंतजार आज खत्म 22वीं किस्त होगी जारी

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NXT समिट को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NXT समिट को किया संबोधित

-

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने पर भारत चिंतित, 28 जहाजों की सुरक्षा को लेकर ईरान से हुई बातचीत

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने पर भारत चिंतित, 28 जहाजों की सुरक्षा को लेकर ईरान से हुई बातचीत

-

ओल्ड डोमिनियन विश्वविद्यालय में गोलीबारी, पुलिस की कार्रवाई में हमलावर की मौत; दो घायल

ओल्ड डोमिनियन विश्वविद्यालय में गोलीबारी, पुलिस की कार्रवाई में हमलावर की मौत; दो घायल

-

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे

वाशिंगटन डीसी, 12 मार्च - अमेरिका और इस्राइल की तरफ से ईरान के......

चंडीगढ़, 12 मार्च - पंजाब BJP प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने गुरुवार को कहा कि.....

-

'दुनिया ने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया', लोकसभा में बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी

'दुनिया ने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया', लोकसभा में बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी

-

राहुल गांधी ने संसद में उठाया एलपीजी और तेल संकट का मुद्दा

राहुल गांधी ने संसद में उठाया एलपीजी और तेल संकट का मुद्दा

-

LPG उत्पादन भी बढ़ा- पेट्रोलियम मंत्रालय

LPG उत्पादन भी बढ़ा- पेट्रोलियम मंत्रालय

-

दिल्ली: कालाबाजारी की आशंकाओं को देखते हुए एलपीजी एजेंसियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू

दिल्ली: कालाबाजारी की आशंकाओं को देखते हुए एलपीजी एजेंसियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू

-

खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श करने शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गये

खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श करने शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गये

-

पंचकूला के मोरनी मिला क्रैश हुआ ड्रोन

पंचकूला के मोरनी मिला क्रैश हुआ ड्रोन

शिलांग, 12 मार्च (भाषा) मेघालय के पूर्वी और पश्चिम गारो हिल्स जिलों में

जनवरी में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीई 2.75% थी, जो फरवरी में

-

न्यायालय ने पूर्व सीजेआई को'बचानेके लिए एक करोड़ रु का शुल्क मांगने संबंधी याचिका खारिज की

न्यायालय ने पूर्व सीजेआई को'बचानेके लिए एक करोड़ रु का शुल्क मांगने संबंधी याचिका खारिज की

-

तेल संकट के मुद्दे पर मांग करते हुए राहुल ने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, लोकसभा में हंगामा

तेल संकट के मुद्दे पर मांग करते हुए राहुल ने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, लोकसभा में हंगामा

-

अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे

अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे

-

गुरदासपुर:सुनार के घर हुई करोड़ों रुपये की लूट करने बाले काबू

गुरदासपुर:सुनार के घर हुई करोड़ों रुपये की लूट करने बाले काबू

-

पूर्व MLA मोहन लाल बंगा BJP छोड़कर अकाली दल में शामिल

पूर्व MLA मोहन लाल बंगा BJP छोड़कर अकाली दल में शामिल

-

मनाली के पास अटल टनल पर ताज़ा हिमपात

मनाली के पास अटल टनल पर ताज़ा हिमपात

भंडारा, 12 मार्च - महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जिला परिषद द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल के 54 साल.....