पाकिस्तान जीतकर भी टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर: श्रीलंका को 5 रन से हराया

नई दिल्ली, 28 फरवरी - पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच छिड़े.....

-

SL vs PAK : श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 100 के पार, जनिथ लियांगे को मोहम्मद नवाज ने किया बोल्ड

SL vs PAK : श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 100 के पार, जनिथ लियांगे को मोहम्मद नवाज ने किया बोल्ड

-

SL vs PAK : श्रीलंका को तीसरा झटका, असलांका 25 रन बनाकर आउट

-

ईरान-इज़राइल युद्ध का असर: अमृतसर एयरपोर्ट पर तीन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल

ईरान-इज़राइल युद्ध का असर: अमृतसर एयरपोर्ट पर तीन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल

-

तेहरान में 53 छात्राओं समेत 70 की मौत, ईरान के विदेश मंत्री बोले- हम बातचीत को तैयार

तेहरान में 53 छात्राओं समेत 70 की मौत, ईरान के विदेश मंत्री बोले- हम बातचीत को तैयार

-

SL vs PAK : श्रीलंका को पहला झटका

-

टी20 वर्ल्ड कप - पाकिस्तान ने श्रीलंका को दिया 213 रन का लक्ष्य

पटना, 28 फरवरी - बिहार की राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान.....

चंबा (हिमाचल प्रदेश), 28 फरवरी - केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "...आज हमने.....

-

सिकंदर सिंह मलूका होंगे 27 विधानसभा चुनाव के लिए रामपुरा फूल से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार

सिकंदर सिंह मलूका होंगे 27 विधानसभा चुनाव के लिए रामपुरा फूल से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार

-

बंगाल में कटे 5.46 लाख वोटर्स के नाम, निर्वाचन आयोग के आंकड़े जारी

बंगाल में कटे 5.46 लाख वोटर्स के नाम, निर्वाचन आयोग के आंकड़े जारी

-

आंध्र प्रदेश पटाखा फैक्टरी धमाके में 18 लोग हताहत, छह की हालत गंभीर; रेस्क्यू जारी

आंध्र प्रदेश पटाखा फैक्टरी धमाके में 18 लोग हताहत, छह की हालत गंभीर; रेस्क्यू जारी

-

प्रधानमंत्री मोदी ने साणंद में ATMP फैसिलिटी का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने साणंद में ATMP फैसिलिटी का किया उद्घाटन

-

बिक्रम सिंह मजीठिया ने बठिंडा में एक रैली को किया संबोधित

बिक्रम सिंह मजीठिया ने बठिंडा में एक रैली को किया संबोधित

-

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने की मुलाकात

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने की मुलाकात

बरनाला, 28 फरवरी (गुरप्रीत सिंह लाडी) - बरनाला महा रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी....

साणंद, 28 फरवरी - गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर....

-

प्रियंका गांधी नए पुल की जगह का निरीक्षण करने केरल-कर्नाटक सीमा पर पहुंची

प्रियंका गांधी नए पुल की जगह का निरीक्षण करने केरल-कर्नाटक सीमा पर पहुंची

-

Bihar: टूटी पटरी पर पहुंची इंटरसिटी, लोको पायलट ने दिखाया साहस और बचा लिया बड़ा हादसा

Bihar: टूटी पटरी पर पहुंची इंटरसिटी, लोको पायलट ने दिखाया साहस और बचा लिया बड़ा हादसा

-

UP: नमो भारत और मेट्रो आने के बाद मेरठ में बढ़ा रियल एस्टेट कारोबार

UP: नमो भारत और मेट्रो आने के बाद मेरठ में बढ़ा रियल एस्टेट कारोबार

-

ईरान ने शुरू किए अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले, कतर से लेकर अबू धाबी पर पर बरसाईं मिसाइले

ईरान ने शुरू किए अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले, कतर से लेकर अबू धाबी पर पर बरसाईं मिसाइले

-

बरनाला में कांग्रेस की बड़ी रैली, कांग्रेस अध्यक्ष मलिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली में पहुंचे

बरनाला में कांग्रेस की बड़ी रैली, कांग्रेस अध्यक्ष मलिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली में पहुंचे

-

इस्राइल-अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना

इस्राइल-अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना

अजमेर, राजस्थान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भाजपा की

अजमेर, राजस्थान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल की लड़कियों ..

-

दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बरनाला, पंजाब के लिए रवाना हुए

दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बरनाला, पंजाब के लिए रवाना हुए

-

दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में हुए एक विमान हादसे में 15 लोगों की मौत

दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में हुए एक विमान हादसे में 15 लोगों की मौत

-

'मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम' हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है: रेखा गुप्ता

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

CM मोहन यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित

CM मोहन यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित

-

T20 वर्ल्ड कप - इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को 4 विकेट से हराया

T20 वर्ल्ड कप - इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को 4 विकेट से हराया

पश्चिम बंगाल, 27 फरवरी - वेस्टइंडीज की टीम कोलकाता पहुंच.....

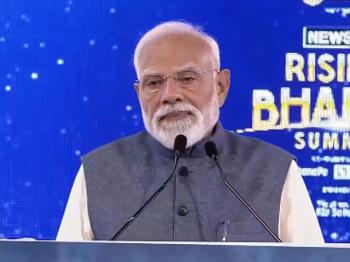

दिल्ली, 27 फरवरी - राइजिंग भारत समिट में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत गुलामी.....

-

Himachal: गहरी खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, दो महिलाओं सहित तीन की माैत, दो घायल

Himachal: गहरी खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, दो महिलाओं सहित तीन की माैत, दो घायल

-

ENG vs NZ: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने रखा 160 रन का लक्ष्य

ENG vs NZ: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने रखा 160 रन का लक्ष्य

-

सोने में लौटी चमक: 1.64 लाख रुपये के पार पहुंचा भाव, चांदी धड़ाम; जानिए सर्राफा बाजार में क्या चल रहा

सोने में लौटी चमक: 1.64 लाख रुपये के पार पहुंचा भाव, चांदी धड़ाम; जानिए सर्राफा बाजार में क्या चल रहा

-

ईरान के परमाणु गतिविधियों को नहीं जांच पाई UN की टीम, केंद्र तक जाने की नहीं मिली अनुमति

ईरान के परमाणु गतिविधियों को नहीं जांच पाई UN की टीम, केंद्र तक जाने की नहीं मिली अनुमति

-

NH-25 पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत

NH-25 पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत

-

सीएम धामी ने एक सार्वजनिक सभा और ‘होली मिलन’ समारोह में लिया हिस्सा

सीएम धामी ने एक सार्वजनिक सभा और ‘होली मिलन’ समारोह में लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 27 फरवरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात....

नई दिल्ली, 27 फरवरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात....

-

नई शृंखला के तहत भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 7.8% हुई

नई शृंखला के तहत भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 7.8% हुई

-

परिवार संग होली मना सकेगा नीतीश कटारा हत्या/कांड का दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने दी सात दिन की फरलो

परिवार संग होली मना सकेगा नीतीश कटारा हत्या/कांड का दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने दी सात दिन की फरलो

-

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे

-

Maharashtra: राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर कांग्रेस ने ठोका दावा, राउत सोमैया की पत्नी के मानहानि मामले में बरी

Maharashtra: राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर कांग्रेस ने ठोका दावा, राउत सोमैया की पत्नी के मानहानि मामले में बरी

-

झूठे पर्चों के खिलाफ DC ऑफिस अमृतसर साहिब में बड़ा विरोध प्रदर्शन

झूठे पर्चों के खिलाफ DC ऑफिस अमृतसर साहिब में बड़ा विरोध प्रदर्शन

-

Kerala Story 2 Release: केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिलीज पर लगी रोक हटाई

Kerala Story 2 Release: केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिलीज पर लगी रोक हटाई

नई दिल्ली, 27 फरवरी - दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित आबकारी.....

उत्तर प्रदेश, 27 फरवरी - ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में एक घर में आग लग.....

-

चीन ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान से युद्धविराम की अपील की

-

अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। यह एक तकनीकी मुद्दा है:सुधांशु त्रिवेदी

-

केरल में हाथी के हमले में 40 वर्षीय आदिवासी की मौत

केरल में हाथी के हमले में 40 वर्षीय आदिवासी की मौत

-

सरहद पर'प्रचंड के साथ राष्ट्रपति की ऐतिहासिक उड़ान

सरहद पर'प्रचंड के साथ राष्ट्रपति की ऐतिहासिक उड़ान

-

आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया को बरी किए जाने के खिलाफ'तत्कालअपील करेगी सीबीआई

आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया को बरी किए जाने के खिलाफ'तत्कालअपील करेगी सीबीआई

-

मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं:सुनीता केजरीवाल

मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं:सुनीता केजरीवाल

राजपुरा, (पटियाला), 27 फरवरी (रणजीत सिंह) – राजपुरा के पास राजगढ़ ..

नई दिल्ली: AAP के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल

-

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर मारे गए आयकर छापे

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर मारे गए आयकर छापे

-

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन

-

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK से निकाले गए नेता ओ. पन्नीरसेल्वम आज DMK में शामिल हो सकते हैं: सूत्र

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK से निकाले गए नेता ओ. पन्नीरसेल्वम आज DMK में शामिल हो सकते हैं: सूत्र

-

माणिक मोती

माणिक मोती

-

नकोदर बस स्टैंड में लुटेरों ने चलाई गोलि/यां, मोटरसाइकिल छीनकर फरार

नकोदर बस स्टैंड में लुटेरों ने चलाई गोलि/यां, मोटरसाइकिल छीनकर फरार

-

गाजियाबाद में 40,000 से ज्यादा वाहनों पर लागू होगा नया RTO नियम

गाजियाबाद में 40,000 से ज्यादा वाहनों पर लागू होगा नया RTO नियम

चेन्नई, 26 फरवरी - भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर सेमीफाइनल की तरफ.....

ND vs ZIM : जिम्बाब्वे का स्कोर तीन विकेट पर 150 के करीब, सिकंदर रजा 31 रन बनाकर आउट

-

IND vs ZIM : 14 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 105/2

IND vs ZIM : 14 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 105/2

-

IND vs ZIM : 13 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 97/2

-

कनाडा के PM मार्क कार्नी का प्लेन भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ट्रिप के लिए तैयार

कनाडा के PM मार्क कार्नी का प्लेन भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ट्रिप के लिए तैयार

-

IND vs ZIM : जिम्बाब्वे की पारी शुरू, ब्रायन बेनेट-तदिवनाशे मारुमानी क्रीज पर

-

IND vs ZIM : भारत ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 257 रन का लक्ष्य, अभिषेक और हार्दिक के अर्धशतक

IND vs ZIM : भारत ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 257 रन का लक्ष्य, अभिषेक और हार्दिक के अर्धशतक

-

IND vs ZIM : 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 241/4

IND vs ZIM : 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 241/4

चेन्नई, 26 फरवरी - आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ.....

IND vs ZIM: भारत को चौथा झटका, कप्तान सूर्यकुमार 33 रन बनाकर आउट; स्कोर 176 के पार

-

IND vs ZIM : भारत को दूसरा झटका

-

IND vs ZIM : अभिषेक शर्मा का अर्धशतक

IND vs ZIM : अभिषेक शर्मा का अर्धशतक

-

IND vs ZIM : 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 109/1

IND vs ZIM : 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 109/1

-

IND vs ZIM : पावरप्ले में भारत ने एक विकेट पर 80 रन बनाए, सैमसन आउट हुए; अभिषेक-किशन क्रीज पर

-

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा ने की शादी, तस्वीरें आई सामने

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा ने की शादी, तस्वीरें आई सामने

-

IND vs ZIM टी20 विश्व कप: भारत को पहला झटका

IND vs ZIM टी20 विश्व कप: भारत को पहला झटका

IND vs ZIM: भारत की पारी शुरू, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा क्रीज पर

विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों

-

IND vs ZIM T20 जिम्बाब्वे ने जीता टॉस

IND vs ZIM T20 जिम्बाब्वे ने जीता टॉस

-

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की जीत

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की जीत

-

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की द्विपक्षीय बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की द्विपक्षीय बातचीत

-

जालंधर में निकाला गया पंजाबी मातृभाषा मार्च

जालंधर में निकाला गया पंजाबी मातृभाषा मार्च

-

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की अच्छी शुरुआत 95/1

-

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की शानदार शुरुआत, 69 रनों की साझेदारी पूरी

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की शानदार शुरुआत, 69 रनों की साझेदारी पूरी

SA vs WI : दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू, मार्करम और डिकॉक क्रीज पर